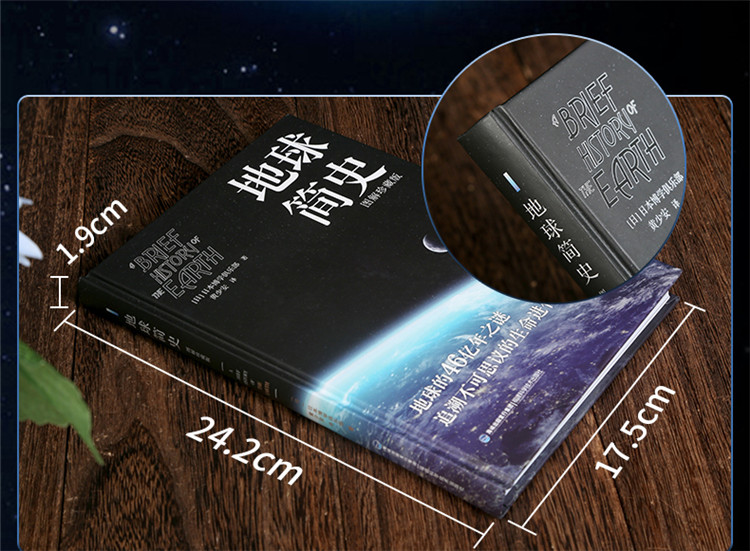

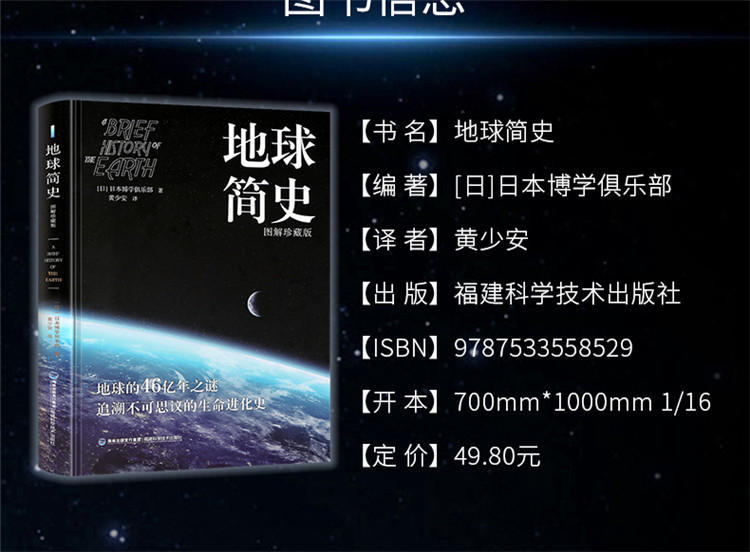

图书介绍

- 作者:日本博学俱乐部 著,黄少安 译

- ISBN:9787533558529

- 版次:1

- 包装:精装

- 出版社:福建科学技术出版社

- 出版时间:2019-06-01

- 丛书名:

- 开本:16开

- 套装数量:

- 外文名称:

- 页数:208

- 正文语种:中文

- 字数:200000

评分

内容简介

产品特色

内容简介

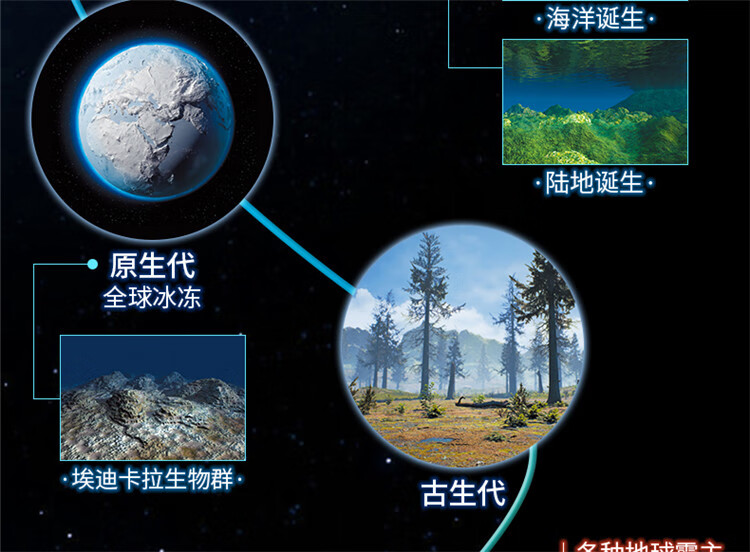

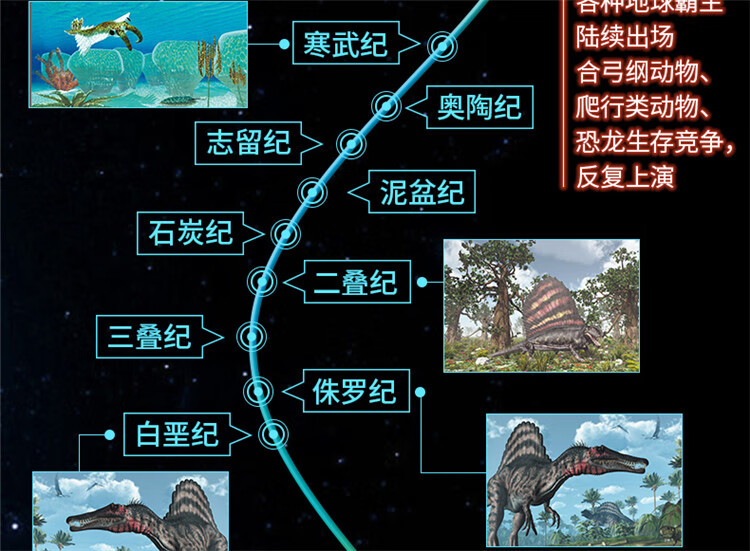

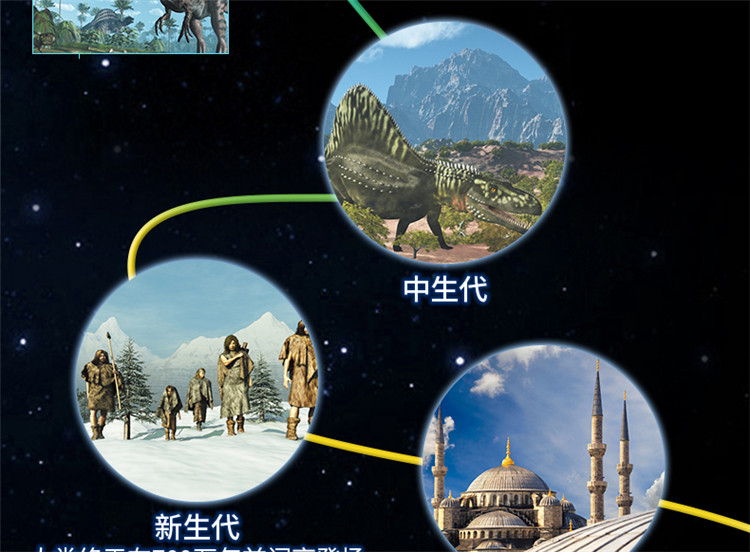

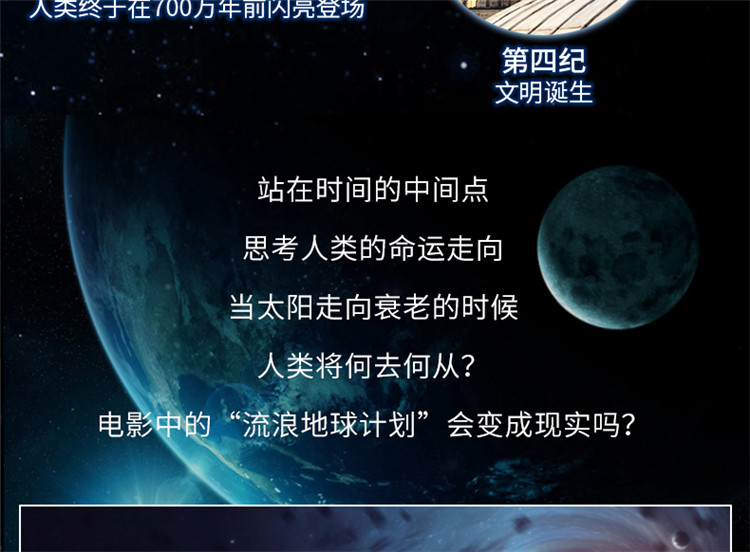

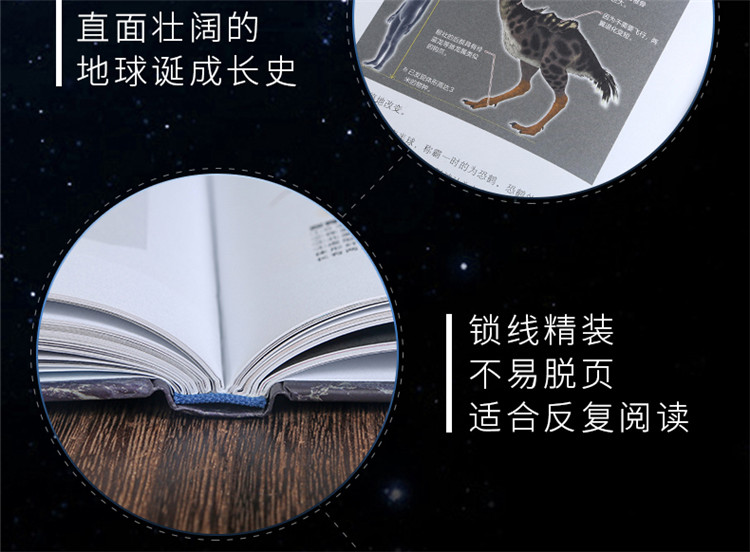

距离地球诞生,至今已有46亿年之久。这句话说出来看似轻巧,但在这人类无法想象也无法体会的46亿年漫长时间里,地球上曾上演了一幕幕波澜壮阔的画面。本书以目前研究成果为基础,运用丰富的绘图排版,将地球诞生至今发生的各种变化进行整理,为读者给出清晰明了的解读。还特别聚焦人类700万年的历史,详细描述了人类从诞生到繁衍扩散的整个历程。生命诞生以来,地球霸主,从寒武纪的节肢动物,到鱼类、爬行类、鸟类,直至哺乳类,你方唱罢我登台。让我们追溯地球与生物进化的历史,以及与人类史息息相关的46亿年传说,一起感受地球与生命的神秘与魅力吧!

作者简介

“日本博学俱乐部”是“日本PHP研究所”的一个博学团队,这是一个喜欢探索新知识,揭秘谜团的团队,团员们喜爱关注一般人不太注意的各种世界现象,并为寻找这些真相的答案,对于世界上不被人注目的森罗万象,他们总是东奔西走、探究到底。 著有《关东关西口味大不同》《关西的铁路和关东的铁路差很大》《恐怖迷信的谎言背后不为人知的真相》《概率:有趣过头的智慧书》《世界的铁路和日本的铁路大不同》《一本搞定国民性的差异》《杂学之王之话题400连环炮》《怎么这么有趣!古典艺能入门》《一清二楚的单位数词》等。

精彩书评

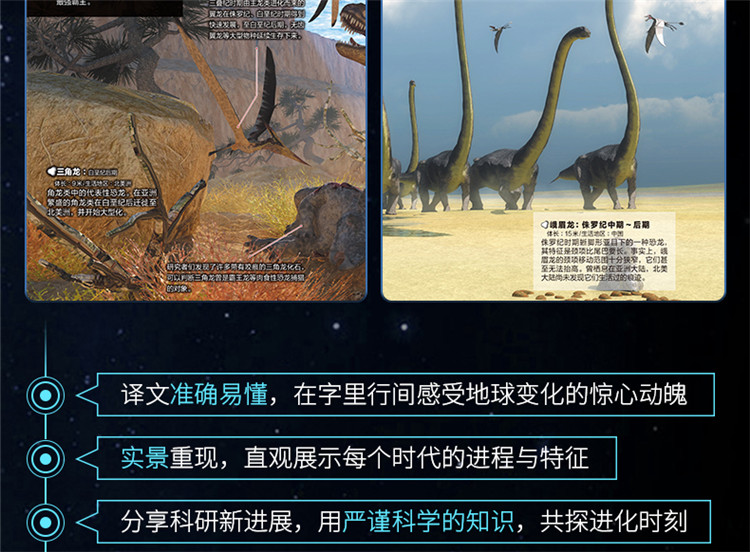

《地球简史》这本书,从宇宙起源介绍到地球演变,从古生物的介绍到人类文明的进程,可以说涵盖了关于地球与人类的天文、地理、生物、历史等方方面面的知识。因为图书设计插入了形象生动的图片解说,我在翻译时也尽量选用简明易懂的文字表达,因此是青少年补充社科知识,巩固课堂所学的优质读物。――黄少安

精彩书摘

宇宙的诞生

生命之星――地球约诞生于46亿年前。与此相比,宇宙的诞生更是远古至极,令人惊诧。

据美国国家航空航天局(NASA)观测,至今为止,宇宙形成已有约137亿年历史。这一说法曾为学界定论。

但近年来,欧洲航天局(ESA)最新研究结果显示,宇宙的历史可以向前再追溯1亿年,即宇宙诞生是在138亿年前!

那么,在138亿年前,宇宙究竟是如何形成的呢?在介绍地球诞生之前,让我们先来简单了解一下宇宙诞生的经过吧!

现今,很多研究者认为“宇宙是从无到有的,直至宇宙大爆炸”。即从无到微观宇宙出现,并开始瞬间膨胀。膨胀速度惊人,仅从诞生后10-36秒至10-34秒内,宇宙体积便发生了超过100亿倍的变化。

宇宙诞生10-27秒后,迅速进入超高温、高密度的火球状态,即宇宙大爆炸。此时,引发宇宙迅速膨胀的能量形成了构成物质的基础――粒子。

从灼热的岩浆海开始

1023摄氏度超高温状态下的宇宙逐渐冷却,38万年后降至约3000摄氏度。随后,作为星体构成元素的氢原子、氦原子开始出现。现在宇宙存在大量氢元素、氦元素亦为那个时代带来的。

数亿年后,氢元素、氦元素等在化学反应作用下,形成高温气体云块,直至恒星诞生。但恒星在演化接近末期时,又会发生自爆(一般称之为“超新星爆炸”),将星体构成物质散播至更广阔的宇宙空间。这些散播开来的物质,再次形成新的星体。

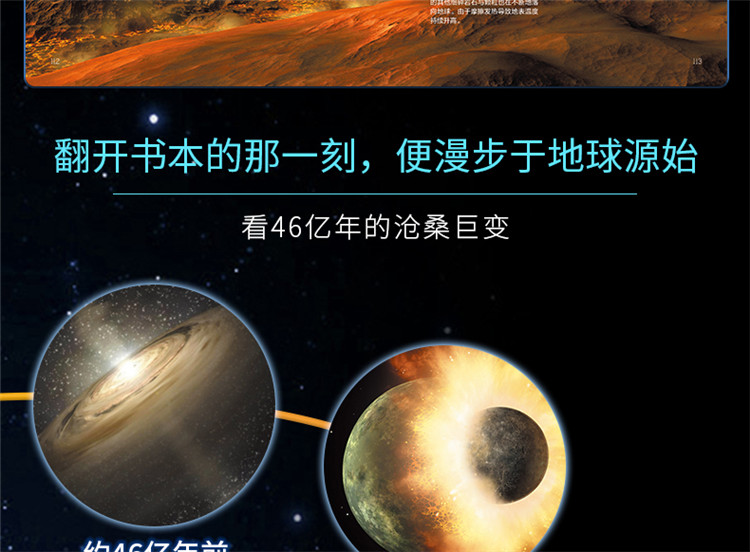

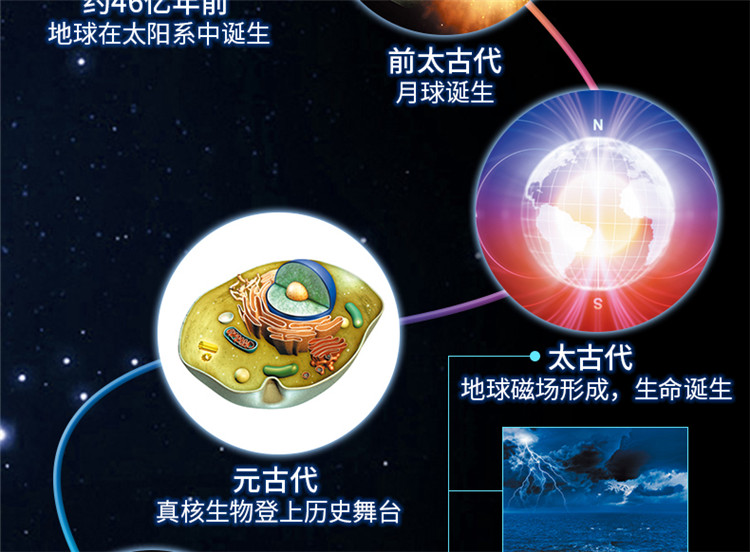

这些星体的诞生与消亡反复上演,终于,在距今46亿年前的银河系一角,太阳与太阳系开始形成。

星体爆炸飞散开来的气体与尘埃因为引力作用被吸附到一起,形成高压、高温的状态,太阳由此诞生。同时,围绕在太阳周围的残留气体与尘埃聚集,形成星子,即行星的起源。

星子之间不断相互碰撞、结合形成原始行星。继水星、金星、木星之后,地球诞生了。

但是,诞生之初的地球,并非从一开始就是如今“水的行星”的状态。星子、陨石等频繁落下、撞击散发热量,以及水蒸气的温室效应,当时的地表温度超过了1200摄氏度。那时的地球布满岩浆,被称之为“岩浆海”,无比灼热。

岩浆海的凝固

地球在诞生之时,是一个被岩浆覆盖的灼热世界。如今它演变成充满水和生命的星球,究竟发生了什么呢?

地球获得水的最重要的原因是其与太阳恰到好处的距离,以及地球本身恰到好处的大小。另外,地球是由岩石构成的星球也是其获得水的重要因素之一。因为存在地壳,所以地球能够承载及存积降水水源。

例如,天王星是冰态星球,不会存在液体水;木星是气态星球,即便降雨也会立即蒸发无法存积下来。

那么,作为星体存积水源必要条件的地壳,又是如何从岩浆海演变过来的呢?

岩浆为黏稠状流体,铁、镍等质量重(密度高)的金属下沉至地球中心部,随后形成地核(金属的世界)。而剩下的质量较轻的岩浆便形成了地幔、地壳基质(岩石的世界)。

随着星子撞击地球的次数减少,地球表面温度开始下降,岩浆也开始冷却凝固,于是成为了覆盖地表的地壳。

至此,地球形成了由地核―地幔―地壳构成的三层结构。

地核―地幔―地壳的三层结构

接下来,让我们仔细了解一下现在地球内部的样貌。

由岩浆冷却凝固而成的地壳,陆地部分厚度为30~60千米,海洋部分为6~7千米。

在地壳下,有占地球质量80%以上的地幔。这原本是硅酸盐矿物――橄榄石在熔化状态下存留在岩浆海上层的物质,通过结晶,它们形成了厚厚的地幔。

另外,根据结晶构造的不同,在距离地表660千米深处,地幔又被分为上地幔和下地幔。一般认为,下地幔的橄榄石结晶构造以各种不同状态存在。

下地幔以下,从距离地表深2900~6400千米处的地球中心,为地核部分。地核,是铁、镍等重金属向地球深处下沉,在地球诞生早期阶段于中心部聚集而成的。因此,地核的主要成分为铁、镍等金属。

地核,也在距离地表5100千米深处被分为外核与内核。外核是熔化的铁、镍,呈液体状态;而内核铁、镍因处高压环境,呈固体状态。